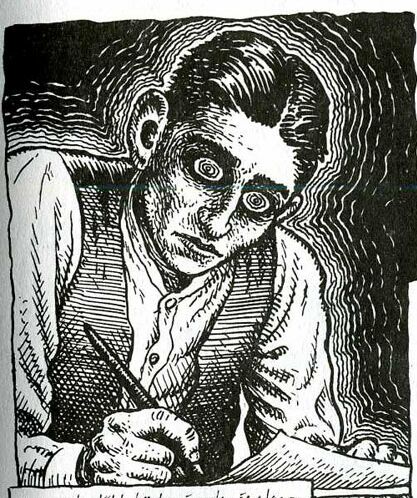

Hoy les traigo una recopilación de textos breves de Franz Kafka

Espero que también disfruten del desasosiego

ANTE LA LEY

Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.

-Tal vez -dice el centinela- pero no por ahora.

La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice:

-Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera.

El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta.

Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice:

-Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo.

Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino.

-¿Qué quieres saber ahora? -pregunta el guardián-. Eres insaciable.

-Todos se esfuerzan por llegar a la Ley -dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?

El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:

-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.

EL ESCUDO DE LA CIUDAD

En un principio no faltó la organización en las disposiciones para construir la Torre de Babel; de hecho, quizás el orden era excesivo. Se pensó demasiado en guías, intérpretes, alojamientos para obreros y vías de comunicación, como si se dispusiera de siglos. En esos tiempos, la opinión general era que no se podía construir con demasiada lentitud; un poco más y hubieran abandonado todo, y hasta desistido de echar los cimientos. La gente razonaba de esta manera: lo esencial de la empresa es el pensamiento de construir una torre que llegue al cielo. Lo demás es del todo secundario. Ese pensamiento, una vez comprendida su grandeza, es inolvidable: mientras haya hombres en la tierra, existirá también el fuerte deseo de terminar la torre. Por consiguiente no debe preocuparnos el futuro. Al contrario: el saber de los hombres adelanta, la arquitectura ha progresado y seguirá progresando; de aquí a cien años el trabajo para el que precisamos un año se hará tal vez en pocos meses, y más resistente, mejor. Entonces, ¿a qué agotarnos ahora? Eso tendría sentido si cupiera la esperanza de que la torre quedará terminada en el espacio de una generación. Esa esperanza era imposible. Lo más creíble era que la nueva generación, con sus conocimientos superiores, condenara el trabajo de la generación anterior y demoliera todo lo adelantado, para recomenzar. Tales pensamientos paralizaron las energías, y se pensó menos en construir la torre que en construir una ciudad para los obreros. Cada nacionalidad quería el mejor barrio, y esto dio lugar a disputas que culminaban en peleas sangrientas. Esas peleas no tenían fin; algunos dirigentes opinaban que demoraría muchísimo la construcción de la torre y otros que más valía aguardar que se restableciera la paz. Pero no sólo en pelear pasaban el tiempo; en las treguas se dedicaban a embellecer la ciudad, lo que provocaba nuevas envidias y nuevas peleas. Así pasó la era de la primera generación, pero ninguna de las siguientes fue distinta; sólo aumentó la destreza técnica y con ella el ansia guerrera. Aunque la segunda o tercera generación reconoció la insensatez de una torre que llegara hasta el cielo, ya estaban demasiado comprometidos para abandonar los trabajos y la ciudad.

El vaticinio de que cinco golpes sucesivos de un puño gigantesco aniquilarán la ciudad, está presente en todas las leyendas y cantos de esa ciudad. Por esa razón el escudo de armas de la ciudad incluye un puño.

EL HÍBRIDO

Tengo un animal curioso mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo; antes era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma; de ambos los ojos, que son huraños y chispeantes, la piel suave y ajustada al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco de la ventana se hace un ovillo y ronronea; en el campo corre como loco y nadie lo alcanza. Dispara de los gatos y quiere atacar a los corderos. En las noches de luna su paseo favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina a los ratones. Horas y horas pasa al acecho ante el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato.

Lo alimento a leche; es lo que le sienta mejor. A grandes tragos sorbe la leche entre sus dientes de animal de presa. Naturalmente, es un gran espectáculo para los niños. La hora de visita es los domingos por la mañana. Me siento con el animal en las rodillas y me rodean todos los niños de la vecindad.

Se plantean entonces las más extraordinarias preguntas, que no puede contestar ningún ser humano. Por qué hay un solo animal así, por qué soy yo el poseedor y no otro, si antes ha habido un animal semejante y qué sucederá después de su muerte, si no se siente solo, por qué no tiene hijos, como se llama, etcétera.

No me tomo el trabajo de contestar: me limito a exhibir mi propiedad, sin mayores explicaciones. A veces las criaturas traen gatos; una vez llegaron a traer dos corderos. Contra sus esperanzas, no se produjeron escenas de reconocimiento. Los animales se miraron con mansedumbre desde sus ojos animales, y se aceptaron mutuamente como un hecho divino.

En mis rodillas el animal ignora el temor y el impulso de perseguir. Acurrucado contra mí es como se siente mejor. Se apega a la familia que lo ha criado. Esa fidelidad no es extraordinaria: es el recto instinto de un animal, que aunque tiene en la tierra innumerables lazos políticos, no tiene un solo consanguíneo, y para quien es sagrado el apoyo que ha encontrado en nosotros.

A veces tengo que reírme cuando resuella a mi alrededor, se me enreda entre las piernas y no quiere apartarse de mí. Como si no le bastara ser gato y cordero quiere también ser perro. Una vez -eso le acontece a cualquiera- yo no veía modo de salir de dificultades económicas, ya estaba por acabar con todo. Con esa idea me hamacaba en el sillón de mi cuarto, con el animal en las rodillas; se me ocurrió bajar los ojos y vi lágrimas que goteaban en sus grandes bigotes. ¿Eran suyas o mías? ¿Tiene este gato de alma de cordero el orgullo de un hombre? No he heredado mucho de mi padre, pero vale la pena cuidar este legado.

Tiene la inquietud de los dos, la del gato y la del cordero, aunque son muy distintas. Por eso le queda chico el pellejo. A veces salta al sillón, apoya las patas delanteras contra mi hombro y me acerca el hocico al oído. Es como si me hablara, y de hecho vuelve la cabeza y me mira deferente para observar el efecto de su comunicación. Para complacerlo hago como si lo hubiera entendido y muevo la cabeza. Salta entonces al suelo y brinca alrededor.

Tal vez la cuchilla del carnicero fuera la redención para este animal, pero él es una herencia y debo negársela. Por eso deberá esperar hasta que se le acabe el aliento, aunque a veces me mira con razonables ojos humanos, que me instigan al acto razonable.

EL PASEO REPENTINO

Cuando por la noche uno parece haberse decidido terminantemente a quedarse en casa; se ha puesto una bata; después de la cena se ha sentado a la mesa iluminada, dispuesto a hacer aquel trabajo o a jugar aquel juego luego de terminado el cual habitualmente uno se va a dormir; cuando afuera el tiempo es tan malo que lo más natural es quedarse en casa; cuando uno ya ha pasado tan largo rato sentado tranquilo a la mesa que irse provocaría el asombro de todos; cuando ya la escalera está oscura y la puerta de calle trancada; y cuando entonces uno, a pesar de todo esto, presa de una repentina desazón, se cambia la bata; aparece en seguida vestido de calle; explica que tiene que salir, y además lo hace después de despedirse rápidamente; cuando uno cree haber dado a entender mayor o menor disgusto de acuerdo con la celeridad con que ha cerrado la casa dando un portazo; cuando en la calle uno se reencuentra, dueño de miembros que responden con una especial movilidad a esta libertad ya inesperada que uno les ha conseguido; cuando mediante esta sola decisión uno siente concentrada en sí toda la capacidad determinativa; cuando uno, otorgando al hecho una mayor importancia que la habitual, se da cuenta de que tiene más fuerza para provocar y soportar el más rápido cambio que necesidad de hacerlo, y cuando uno va así corriendo por las largas calles, entonces uno, por esa noche, se ha separado completamente de su familia, que se va escurriendo hacia la insustancialidad, mientras uno, completamente denso, negro de tan preciso, golpeándose los muslos por detrás, se yergue en su verdadera estatura.

Todo esto se intensifica aún más si a estas altas horas de la noche uno se dirige a casa de un amigo para saber cómo le va.

EL SILENCIO DE LAS SIRENAS

Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba:

Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo, la pasión de los seducidos habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, si bien quizá alguna vez, algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con alegría inocente.

Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas.

En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises; tal vez porque creyeron que a aquel enemigo sólo podía herirlo el silencio, tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien sólo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción.

Ulises (para expresarlo de alguna manera) no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que sólo él estaba a salvo. Fugazmente, vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto; las sirenas se esfumaron de su horizonte personal, y precisamente cuando se hallaba más próximo, ya no supo más acerca de ellas.

Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban. Desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan sólo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises.

Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día. Pero ellas permanecieron y Ulises escapó.

La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan sólo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de escudo.

EL VIEJO MANUSCRITO

Podría decirse que el sistema de defensa de nuestra patria adolece de serios defectos. Hasta el momento no nos hemos ocupado de ellos sino de nuestros deberes cotidianos; pero algunos acontecimientos recientes nos inquietan.

Soy zapatero remendón; mi negocio da a la plaza del palacio imperial. Al amanecer, apenas abro mis ventanas, ya veo soldados armados, apostados en todas las bocacalles que dan a la plaza. Pero no son soldados nuestros; son, evidentemente, nómades del Norte. De algún modo que no llego a comprender, han llegado hasta la capital, que, sin embargo, está bastante lejos de las fronteras. De todas maneras, allí están; su número parece aumentar cada día.

Como es su costumbre, acampan al aire libre y rechazan las casas. Se entretienen en afilar las espadas, en aguzar las flechas, en realizar ejercicios ecuestres. Han convertido esta plaza tranquila y siempre pulcra en una verdadera pocilga. Muchas veces intentamos salir de nuestros negocios y hacer una recorrida para limpiar por lo menos la basura más gruesa; pero esas salidas se tornan cada vez más escasas, porque es un trabajo inútil y corremos, además, el riesgo de hacernos aplastar por sus caballos salvajes o de que nos hieran con sus látigos.

Es imposible hablar con los nómades. No conocen nuestro idioma y casi no tienen idioma propio. Entre ellos se entienden como se entienden los grajos. Todo el tiempo se escucha ese graznar de grajos. Nuestras costumbres y nuestras instituciones les resultan tan incomprensibles como carentes de interés. Por lo mismo, ni siquiera intentan comprender nuestro lenguaje de señas. Uno puede dislocarse la mandíbula y las muñecas de tanto hacer ademanes; no entienden nada y nunca entenderán. Con frecuencia hacen muecas; en esas ocasiones ponen los ojos en blanco y les sale espuma por la boca, pero con eso nada quieren decir ni tampoco causan terror alguno; lo hacen por costumbre. Si necesitan algo, lo roban. No puede afirmarse que utilicen la violencia. Simplemente se apoderan de las cosas; uno se hace a un lado y se las cede.

También de mi tienda se han llevado excelentes mercancías. Pero no puedo quejarme cuando veo, por ejemplo, lo que ocurre con el carnicero. Apenas llega su mercadería, los nómades se la llevan y la comen de inmediato. También sus caballos devoran carne; a menudo se ve a un jinete junto a su caballo comiendo del mismo trozo de carne, cada cual de una punta. El carnicero es miedoso y no se atreve a suspender los pedidos de carne. Pero nosotros comprendemos su situación y hacemos colectas para mantenerlo. Si los nómades se encontraran sin carne, nadie sabe lo que se les ocurriría hacer; por otra parte, quien sabe lo que se les ocurriría hacer comiendo carne todos los días.

Hace poco, el carnicero pensó que podría ahorrarse, al menos, el trabajo de descuartizar, y una mañana trajo un buey vivo. Pero no se atreverá a hacerlo nuevamente. Yo me pasé toda una hora echado en el suelo, en el fondo de mi tienda, tapado con toda mi ropa, mantas y almohadas, para no oír los mugidos de ese buey, mientras los nómades se abalanzaban desde todos lados sobre él y le arrancaban con los dientes trozos de carne viva. No me atreví a salir hasta mucho después de que el ruido cesara; como ebrios en torno de un tonel de vino, estaban tendidos por el agotamiento, alrededor de los restos del buey.

Precisamente en esa ocasión me pareció ver al emperador en persona asomado por una de las ventanas del palacio; casi nunca sale a las habitaciones exteriores y vive siempre en el jardín más interior, pero esa vez lo vi, o por lo menos me pareció verlo, ante una de las ventanas, contemplando cabizbajo lo que ocurría frente a su palacio.

-¿En qué terminará esto? -nos preguntamos todos-. ¿Hasta cuándo soportaremos esta carga y este tormento? El palacio imperial ha traído a los nómadas, pero no sabe cómo hacer para repelerlos. El portal permanece cerrado; los guardias, que antes solían entrar y salir marchando festivamente, ahora están siempre encerrados detrás de las rejas de las ventanas. La salvación de la patria sólo depende de nosotros, artesanos y comerciantes; pero no estamos preparados para semejante empresa; tampoco nos hemos jactado nunca de ser capaces de cumplirla. Hay cierta confusión, y esa confusión será nuestra ruina.

EL ZOPILOTE

Un zopilote estaba mordisqueándome los pies. Ya había despedazado mis botas y calcetas, y ahora ya estaba mordiendo mis propios pies. Una y otra vez les daba un mordisco, luego me rondaba varias veces, sin cesar, para después volver a continuar con su trabajo. Un caballero, de repente, pasó, echó un vistazo, y luego me preguntó por qué sufría al zopilote.

-Estoy perdido -le dije-. Cuando vino y comenzó a atacarme, yo por supuesto traté de hacer que se fuera, hasta traté de estrangularlo, pero estos animales son muy fuertes... estuvo a punto de echarse a mi cara, mas preferí sacrificar mis pies. Ahora están casi deshechos.

-¡Vete tú a saber, dejándote torturar de esta manera! -me dijo el caballero-. Un tiro, y te echas al zopilote.

-¿En serio? -dije-. ¿Y usted me haría el favor?

-Con gusto -dijo el caballero- sólo tengo que ir a casa por mi pistola. ¿Podría usted esperar otra media hora?

-Quién sabe -le dije, y me estuve por un momento, tieso de dolor. Entonces le dije-: Sin embargo, vaya a ver si puede... por favor.

-Muy bien -dijo el caballero- trataré de hacerlo lo más pronto que pueda.

Durante la conversación, el zopilote había estado tranquilamente escuchando, girando su ojo lentamente entre mí y el caballero. Ahora me había dado cuenta que había estado entendiéndolo todo; alzó ala, se hizo hacia atrás, para agarrar vuelo, y luego, como un jabalinista, lanzó su pico por mi boca, muy dentro de mí. Cayendo hacia atrás, me alivió el sentirle ahogarse irremediablemente en mi sangre, la cual estaba llenando cada uno de mis huecos, inundando cada una de mis costas.

LA PARTIDA

Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes. Así que fui al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó:

-¿Adónde va el patrón?

-No lo sé -le dije- simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí, nada más, es la única manera en que puedo alcanzar mi meta.

-¿Así que usted conoce su meta? -preguntó.

-Sí -repliqué- te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta.

LA VERDAD SOBRE SANCHO PANZA

Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró, con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros, en horas del atardecer y de la noche, apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales empero, por falta de un objeto predeterminado, y que precisamente hubiese debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin.

LAS PREOCUPACIONES DE UN PADRE DE FAMILIA

Algunos dicen que la palabra «odradek» precede del esloveno, y sobre esta base tratan de establecer su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre de ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea correcto, sobre todo porque no ayudan a determinar el sentido de esa palabra.

Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera porque existe realmente un ser llamado Odradek. A primera vista tiene el aspecto de un carrete de hilo en forma de estrella plana. Parece cubierto de hilo, pero más bien se trata de pedazos de hilo, de los tipos y colores más diversos, anudados o apelmazados entre sí. Pero no es únicamente un carrete de hilo, pues de su centro emerge un pequeño palito, al que está fijado otro, en ángulo recto. Con ayuda de este último, por un lado, y con una especie de prolongación que tiene uno de los radios, por el otro, el conjunto puede sostenerse como sobre dos patas.

Uno siente la tentación de creer que esta criatura tuvo, tiempo atrás, una figura más razonable y que ahora está rota. Pero éste no parece ser el caso; al menos, no encuentro ningún indicio de ello; en ninguna parte se ven huellas de añadidos o de puntas de rotura que pudieran darnos una pista en ese sentido; aunque el conjunto es absurdo, parece completo en sí. Y no es posible dar más detalles, porque Odradek es muy movedizo y no se deja atrapar.

Habita alternativamente bajo la techumbre, en escalera, en los pasillos y en el zaguán. A veces no se deja ver durante varios meses, como si se hubiese ido a otras casas, pero siempre vuelve a la nuestra. A veces, cuando uno sale por la puerta y lo descubre arrimado a la baranda, al pie de la escalera, entran ganas de hablar con él. No se le hacen preguntas difíciles, desde luego, porque, como es tan pequeño, uno lo trata como si fuera un niño.

-¿Cómo te llamas? -le pregunto.

-Odradek -me contesta.

-¿Y dónde vives?

-Domicilio indeterminado -dice y se ríe. Es una risa como la que se podría producir si no se tuvieran pulmones. Suena como el crujido de hojas secas, y con ella suele concluir la conversación. A veces ni siquiera contesta y permanece tan callado como la madera de la que parece hecho.

En vano me pregunto qué será de él. ¿Acaso puede morir? Todo lo que muere debe haber tenido alguna razón be ser, alguna clase de actividad que lo ha desgastado. Y éste no es el caso de Odradek. ¿Acaso rodará algún día por la escalera, arrastrando unos hilos ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? No parece que haga mal a nadie; pero casi me resulta dolorosa la idea de que me pueda sobrevivir.

¡RENUNCIA!

Era muy temprano por la mañana, las calles estaban limpias y vacías, yo iba a la estación. Al verificar la hora de mi reloj con la del reloj de una torre, vi que era mucho más tarde de lo que yo creía, tenía que darme mucha prisa; el sobresalto que produjo este descubrimiento me hizo perder la tranquilidad, no me orientaba todavía muy bien en aquella ciudad. Felizmente había un policía en las cercanías, fui hacia él y le pregunté, sin aliento, cuál era el camino. Sonrió y dijo:

-¿Por mí quieres conocer el camino?

-Sí –dije-, ya que no puedo hallarlo por mí mismo.

-Renuncia, renuncia -dijo, y se volvió con gran ímpetu, como las gentes que quieren quedarse a solas con su risa.

UN ARTISTA DEL TRAPECIO

Un artista del trapecio -como se sabe, este arte que se practica en lo alto de las cúpulas de los grandes circos es uno de los más difíciles entre todos los asequibles al hombre- había organizado su vida de tal manera -primero por afán profesional de perfección, después por costumbre que se había hecho tiránica- que, mientras trabajaba en la misma empresa, permanecía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades -por otra parte muy pequeñas- eran satisfechas por criados que se relevaban a intervalos y vigilaban debajo. Todo lo que arriba se necesitaba lo subían y bajaban en cestillos construidos para el caso.

De esta manera de vivir no se deducían para el trapecista dificultades con el resto del mundo. Sólo resultaba un poco molesto durante los demás números del programa, porque como no se podía ocultar que se había quedado allá arriba, aunque permanecía quieto, siempre alguna mirada del público se desviaba hacia él. Pero los directores se lo perdonaban, porque era un artista extraordinario, insustituible. Además era sabido que no vivía así por capricho y que sólo de aquella manera podía estar siempre entrenado y conservar la extrema perfección de su arte.

Además, allá arriba se estaba muy bien. Cuando, en los días cálidos del verano, se abrían las ventanas laterales que corrían alrededor de la cúpula y el sol y el aire irrumpían en el ámbito crepuscular del circo, era hasta bello. Su trato humano estaba muy limitado, naturalmente. Alguna vez trepaba por la cuerda de ascensión algún colega de turné, se sentaba a su lado en el trapecio, apoyado uno en la cuerda de la derecha, otro en la de la izquierda, y charlaban largamente. O bien los obreros que reparaban la techumbre cambiaban con él algunas palabras por una de las claraboyas o el electricista que comprobaba las conducciones de luz, en la galería más alta, le gritaba alguna palabra respetuosa, si bien poco comprensible.

A no ser entonces, estaba siempre solitario. Alguna vez un empleado que erraba cansadamente a las horas de la siesta por el circo vacío, elevaba su mirada a la casi atrayente altura, donde el trapecista descansaba o se ejercitaba en su arte sin saber que era observado.

Así hubiera podido vivir tranquilo el artista del trapecio a no ser por los inevitables viajes de lugar en lugar, que lo molestaban en sumo grado. Cierto es que el empresario cuidaba de que este sufrimiento no se prolongara innecesariamente. El trapecista salía para la estación en un automóvil de carreras que corría, a la madrugada, por las calles desiertas, con la velocidad máxima; demasiado lenta, sin embargo, para su nostalgia del trapecio.

En el tren, estaba dispuesto un departamento para él solo, en donde encontraba, arriba, en la redecilla de los equipajes, una sustitución mezquina -pero en algún modo equivalente- de su manera de vivir.

En el sitio de destino ya estaba enarbolado el trapecio mucho antes de su llegada, cuando todavía no se habían cerrado las tablas ni colocado las puertas. Pero para el empresario era el instante más placentero aquel en que el trapecista apoyaba el pie en la cuerda de subida y en un santiamén se encaramaba de nuevo sobre su trapecio. A pesar de todas estas precauciones, los viajes perturbaban gravemente los nervios del trapecista, de modo que, por muy afortunados que fueran económicamente para el empresario, siempre le resultaban penosos.

Una vez que viajaban, el artista en la redecilla como soñando, y el empresario recostado en el rincón de la ventana, leyendo un libro, el hombre del trapecio le apostrofó suavemente. Y le dijo, mordiéndose los labios, que en lo sucesivo necesitaba para su vivir, no un trapecio, como hasta entonces, sino dos, dos trapecios, uno frente a otro.

El empresario accedió en seguida. Pero el trapecista, como si quisiera mostrar que la aceptación del empresario no tenía más importancia que su oposición, añadió que nunca más, en ninguna ocasión, trabajaría únicamente sobre un trapecio. Parecía horrorizarse ante la idea de que pudiera acontecerle alguna vez. El empresario, deteniéndose y observando a su artista, declaró nuevamente su absoluta conformidad. Dos trapecios son mejor que uno solo. Además, los nuevos trapecios serían más variados y vistosos.

Pero el artista se echó a llorar de pronto. El empresario, profundamente conmovido, se levantó de un salto y le preguntó qué le ocurría, y como no recibiera ninguna respuesta, se subió al asiento, lo acarició y abrazó y estrechó su rostro contra el suyo, hasta sentir las lágrimas en su piel. Después de muchas preguntas y palabras cariñosas, el trapecista exclamó, sollozando:

-Sólo con una barra en las manos, ¡cómo podría yo vivir!

Entonces, ya fue muy fácil al empresario consolarlo. Le prometió que en la primera estación, en la primera parada y fonda, telegrafiaría para que instalasen el segundo trapecio, y se reprochó a sí mismo duramente la crueldad de haber dejado al artista trabajar tanto tiempo en un solo trapecio. En fin, le dio las gracias por haberle hecho observar al cabo aquella omisión imperdonable. De esta suerte, pudo el empresario tranquilizar al artista y volverse a su rincón.

En cambio, él no estaba tranquilo; con grave preocupación espiaba, a hurtadillas, por encima del libro, al trapecista. Si semejantes pensamientos habían empezado a atormentarlo, ¿podrían ya cesar por completo? ¿No seguirían aumentando día por día? ¿No amenazarían su existencia? Y el empresario, alarmado, creyó ver en aquel sueño, aparentemente tranquilo, en que habían terminado los lloros, comenzar a dibujarse la primera arruga en la lisa frente infantil del artista del trapecio.

UN GOLPE A LA PUERTA DEL CORTIJO

Fue un caluroso día de verano. Mi hermana y yo pasábamos frente a la puerta de un cortijo que estaba en el camino de regreso a casa. No sé si golpeó esa puerta por travesura o distracción. no sé si tan solo amenazó con el puño sin llegar a tocarla siquiera. Cien metros mas adelante, junto al camino real que giraba a la izquierda, empezaba el pueblo. No lo conocíamos, pero al cruzar frente a la casa que estaba inmediatamente después de la primera, salieron de ahí unos hombres haciéndonos unas señas amables o de advertencia; estaban asustados, encogidos de miedo. Señalaban hacia el cortijo y nos hacían recordar el golpe contra la puerta. Los dueños nos denunciarían e inmediatamente comenzaría el sumario. Yo permanecía calmo, tranquilizaba a mi hermana. Posiblemente ni siquiera había tocado, y si en realidad lo había hecho, nadie podría acusarla por eso. Intenté hacer entender esto a las personas que nos rodeaban; me escuchaban pero absteniéndose de emitir juicio alguno. Después dijeron que no sólo mi hermana sino también yo sería acusado. Yo asentía sonriente con la cabeza. Todos volvíamos nuestra vista atrás, hacia el cortijo., tan atentamente como si se tratara de una lejana cortina de humo tras la cual fuera a aparecer un incendio. Lo que pronto vimos, en realidad, fue a unos jinetes que entraron por el portón del cortijo. Una polvareda, al levantarse, lo cubrió todo; sólo brillaban las puntas de las enormes lanzas. Apenas la tropa había desaparecido en el patio, cuando debió, al parecer, hacer dar vuelta a sus corceles, pues volvió a salir en dirección nuestra. Aparté a mi hermana de un empellón, yo me encargaría de poner todo en orden. Ella no quiso dejarme solo. Le expliqué que para que se viera mejor vestida ante los señores debía, al menos, cambiarse de ropas. Por fin me hizo caso e inició el largo camino a casa. Ya estaban los jinetes junto a nosotros y casi al tiempo de apearse preguntaron por mi hermana.

-No está aquí de momento -fue la temerosa respuesta- pero vendrá mas tarde.

La contestación se recibió con indiferencia. Parecía que, ante todo, lo importante era haberme hallado. Destacaban, de entre ellos, el juez, un hombre joven y vivaz, y su silencioso ayudante llamado Assmann. Me invitaron a pasar a la taberna campesina. Lentamente, balanceando la cabeza, jugando con los tiradores, comencé a caminar bajo las miradas severas de los señores. Aún creía que una sola palabra sería suficiente para que yo, que vivía en la ciudad, fuese liberado, incluso con honores, en ese pueblo campesino. Pero luego de atravesar el umbral de la puerta, pude escuchar al juez que se acercó a recibirme:

-Este hombre me da lástima.

Sin duda alguna, no se refería con esto a mi estado actual sino a lo que me esperaba en el futuro. La habitación se parecía más a la celda de una prisión que a una taberna rural. De las grandes losas de la pared, oscura y sin adornos, pendía, en alguna parte, una argolla de hierro, y en el centro de la habitación algo que era medio catre y medio mesa de operaciones.

¿Podría yo respirar otros aires que los de una cárcel?. He aquí el gran dilema. O, mejor dicho, lo que sería el gran dilema, si yo tuviera alguna perspectiva de ser dejado en libertad.

Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.

-Tal vez -dice el centinela- pero no por ahora.

La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice:

-Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera.

El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta.

Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice:

-Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo.

Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino.

-¿Qué quieres saber ahora? -pregunta el guardián-. Eres insaciable.

-Todos se esfuerzan por llegar a la Ley -dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?

El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:

-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.

EL ESCUDO DE LA CIUDAD

En un principio no faltó la organización en las disposiciones para construir la Torre de Babel; de hecho, quizás el orden era excesivo. Se pensó demasiado en guías, intérpretes, alojamientos para obreros y vías de comunicación, como si se dispusiera de siglos. En esos tiempos, la opinión general era que no se podía construir con demasiada lentitud; un poco más y hubieran abandonado todo, y hasta desistido de echar los cimientos. La gente razonaba de esta manera: lo esencial de la empresa es el pensamiento de construir una torre que llegue al cielo. Lo demás es del todo secundario. Ese pensamiento, una vez comprendida su grandeza, es inolvidable: mientras haya hombres en la tierra, existirá también el fuerte deseo de terminar la torre. Por consiguiente no debe preocuparnos el futuro. Al contrario: el saber de los hombres adelanta, la arquitectura ha progresado y seguirá progresando; de aquí a cien años el trabajo para el que precisamos un año se hará tal vez en pocos meses, y más resistente, mejor. Entonces, ¿a qué agotarnos ahora? Eso tendría sentido si cupiera la esperanza de que la torre quedará terminada en el espacio de una generación. Esa esperanza era imposible. Lo más creíble era que la nueva generación, con sus conocimientos superiores, condenara el trabajo de la generación anterior y demoliera todo lo adelantado, para recomenzar. Tales pensamientos paralizaron las energías, y se pensó menos en construir la torre que en construir una ciudad para los obreros. Cada nacionalidad quería el mejor barrio, y esto dio lugar a disputas que culminaban en peleas sangrientas. Esas peleas no tenían fin; algunos dirigentes opinaban que demoraría muchísimo la construcción de la torre y otros que más valía aguardar que se restableciera la paz. Pero no sólo en pelear pasaban el tiempo; en las treguas se dedicaban a embellecer la ciudad, lo que provocaba nuevas envidias y nuevas peleas. Así pasó la era de la primera generación, pero ninguna de las siguientes fue distinta; sólo aumentó la destreza técnica y con ella el ansia guerrera. Aunque la segunda o tercera generación reconoció la insensatez de una torre que llegara hasta el cielo, ya estaban demasiado comprometidos para abandonar los trabajos y la ciudad.

El vaticinio de que cinco golpes sucesivos de un puño gigantesco aniquilarán la ciudad, está presente en todas las leyendas y cantos de esa ciudad. Por esa razón el escudo de armas de la ciudad incluye un puño.

EL HÍBRIDO

Tengo un animal curioso mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo; antes era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma; de ambos los ojos, que son huraños y chispeantes, la piel suave y ajustada al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco de la ventana se hace un ovillo y ronronea; en el campo corre como loco y nadie lo alcanza. Dispara de los gatos y quiere atacar a los corderos. En las noches de luna su paseo favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina a los ratones. Horas y horas pasa al acecho ante el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato.

Lo alimento a leche; es lo que le sienta mejor. A grandes tragos sorbe la leche entre sus dientes de animal de presa. Naturalmente, es un gran espectáculo para los niños. La hora de visita es los domingos por la mañana. Me siento con el animal en las rodillas y me rodean todos los niños de la vecindad.

Se plantean entonces las más extraordinarias preguntas, que no puede contestar ningún ser humano. Por qué hay un solo animal así, por qué soy yo el poseedor y no otro, si antes ha habido un animal semejante y qué sucederá después de su muerte, si no se siente solo, por qué no tiene hijos, como se llama, etcétera.

No me tomo el trabajo de contestar: me limito a exhibir mi propiedad, sin mayores explicaciones. A veces las criaturas traen gatos; una vez llegaron a traer dos corderos. Contra sus esperanzas, no se produjeron escenas de reconocimiento. Los animales se miraron con mansedumbre desde sus ojos animales, y se aceptaron mutuamente como un hecho divino.

En mis rodillas el animal ignora el temor y el impulso de perseguir. Acurrucado contra mí es como se siente mejor. Se apega a la familia que lo ha criado. Esa fidelidad no es extraordinaria: es el recto instinto de un animal, que aunque tiene en la tierra innumerables lazos políticos, no tiene un solo consanguíneo, y para quien es sagrado el apoyo que ha encontrado en nosotros.

A veces tengo que reírme cuando resuella a mi alrededor, se me enreda entre las piernas y no quiere apartarse de mí. Como si no le bastara ser gato y cordero quiere también ser perro. Una vez -eso le acontece a cualquiera- yo no veía modo de salir de dificultades económicas, ya estaba por acabar con todo. Con esa idea me hamacaba en el sillón de mi cuarto, con el animal en las rodillas; se me ocurrió bajar los ojos y vi lágrimas que goteaban en sus grandes bigotes. ¿Eran suyas o mías? ¿Tiene este gato de alma de cordero el orgullo de un hombre? No he heredado mucho de mi padre, pero vale la pena cuidar este legado.

Tiene la inquietud de los dos, la del gato y la del cordero, aunque son muy distintas. Por eso le queda chico el pellejo. A veces salta al sillón, apoya las patas delanteras contra mi hombro y me acerca el hocico al oído. Es como si me hablara, y de hecho vuelve la cabeza y me mira deferente para observar el efecto de su comunicación. Para complacerlo hago como si lo hubiera entendido y muevo la cabeza. Salta entonces al suelo y brinca alrededor.

Tal vez la cuchilla del carnicero fuera la redención para este animal, pero él es una herencia y debo negársela. Por eso deberá esperar hasta que se le acabe el aliento, aunque a veces me mira con razonables ojos humanos, que me instigan al acto razonable.

EL PASEO REPENTINO

Cuando por la noche uno parece haberse decidido terminantemente a quedarse en casa; se ha puesto una bata; después de la cena se ha sentado a la mesa iluminada, dispuesto a hacer aquel trabajo o a jugar aquel juego luego de terminado el cual habitualmente uno se va a dormir; cuando afuera el tiempo es tan malo que lo más natural es quedarse en casa; cuando uno ya ha pasado tan largo rato sentado tranquilo a la mesa que irse provocaría el asombro de todos; cuando ya la escalera está oscura y la puerta de calle trancada; y cuando entonces uno, a pesar de todo esto, presa de una repentina desazón, se cambia la bata; aparece en seguida vestido de calle; explica que tiene que salir, y además lo hace después de despedirse rápidamente; cuando uno cree haber dado a entender mayor o menor disgusto de acuerdo con la celeridad con que ha cerrado la casa dando un portazo; cuando en la calle uno se reencuentra, dueño de miembros que responden con una especial movilidad a esta libertad ya inesperada que uno les ha conseguido; cuando mediante esta sola decisión uno siente concentrada en sí toda la capacidad determinativa; cuando uno, otorgando al hecho una mayor importancia que la habitual, se da cuenta de que tiene más fuerza para provocar y soportar el más rápido cambio que necesidad de hacerlo, y cuando uno va así corriendo por las largas calles, entonces uno, por esa noche, se ha separado completamente de su familia, que se va escurriendo hacia la insustancialidad, mientras uno, completamente denso, negro de tan preciso, golpeándose los muslos por detrás, se yergue en su verdadera estatura.

Todo esto se intensifica aún más si a estas altas horas de la noche uno se dirige a casa de un amigo para saber cómo le va.

EL SILENCIO DE LAS SIRENAS

Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba:

Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo, la pasión de los seducidos habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, si bien quizá alguna vez, algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con alegría inocente.

Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas.

En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises; tal vez porque creyeron que a aquel enemigo sólo podía herirlo el silencio, tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien sólo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción.

Ulises (para expresarlo de alguna manera) no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que sólo él estaba a salvo. Fugazmente, vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto; las sirenas se esfumaron de su horizonte personal, y precisamente cuando se hallaba más próximo, ya no supo más acerca de ellas.

Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban. Desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan sólo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises.

Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día. Pero ellas permanecieron y Ulises escapó.

La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan sólo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de escudo.

EL VIEJO MANUSCRITO

Podría decirse que el sistema de defensa de nuestra patria adolece de serios defectos. Hasta el momento no nos hemos ocupado de ellos sino de nuestros deberes cotidianos; pero algunos acontecimientos recientes nos inquietan.

Soy zapatero remendón; mi negocio da a la plaza del palacio imperial. Al amanecer, apenas abro mis ventanas, ya veo soldados armados, apostados en todas las bocacalles que dan a la plaza. Pero no son soldados nuestros; son, evidentemente, nómades del Norte. De algún modo que no llego a comprender, han llegado hasta la capital, que, sin embargo, está bastante lejos de las fronteras. De todas maneras, allí están; su número parece aumentar cada día.

Como es su costumbre, acampan al aire libre y rechazan las casas. Se entretienen en afilar las espadas, en aguzar las flechas, en realizar ejercicios ecuestres. Han convertido esta plaza tranquila y siempre pulcra en una verdadera pocilga. Muchas veces intentamos salir de nuestros negocios y hacer una recorrida para limpiar por lo menos la basura más gruesa; pero esas salidas se tornan cada vez más escasas, porque es un trabajo inútil y corremos, además, el riesgo de hacernos aplastar por sus caballos salvajes o de que nos hieran con sus látigos.

Es imposible hablar con los nómades. No conocen nuestro idioma y casi no tienen idioma propio. Entre ellos se entienden como se entienden los grajos. Todo el tiempo se escucha ese graznar de grajos. Nuestras costumbres y nuestras instituciones les resultan tan incomprensibles como carentes de interés. Por lo mismo, ni siquiera intentan comprender nuestro lenguaje de señas. Uno puede dislocarse la mandíbula y las muñecas de tanto hacer ademanes; no entienden nada y nunca entenderán. Con frecuencia hacen muecas; en esas ocasiones ponen los ojos en blanco y les sale espuma por la boca, pero con eso nada quieren decir ni tampoco causan terror alguno; lo hacen por costumbre. Si necesitan algo, lo roban. No puede afirmarse que utilicen la violencia. Simplemente se apoderan de las cosas; uno se hace a un lado y se las cede.

También de mi tienda se han llevado excelentes mercancías. Pero no puedo quejarme cuando veo, por ejemplo, lo que ocurre con el carnicero. Apenas llega su mercadería, los nómades se la llevan y la comen de inmediato. También sus caballos devoran carne; a menudo se ve a un jinete junto a su caballo comiendo del mismo trozo de carne, cada cual de una punta. El carnicero es miedoso y no se atreve a suspender los pedidos de carne. Pero nosotros comprendemos su situación y hacemos colectas para mantenerlo. Si los nómades se encontraran sin carne, nadie sabe lo que se les ocurriría hacer; por otra parte, quien sabe lo que se les ocurriría hacer comiendo carne todos los días.

Hace poco, el carnicero pensó que podría ahorrarse, al menos, el trabajo de descuartizar, y una mañana trajo un buey vivo. Pero no se atreverá a hacerlo nuevamente. Yo me pasé toda una hora echado en el suelo, en el fondo de mi tienda, tapado con toda mi ropa, mantas y almohadas, para no oír los mugidos de ese buey, mientras los nómades se abalanzaban desde todos lados sobre él y le arrancaban con los dientes trozos de carne viva. No me atreví a salir hasta mucho después de que el ruido cesara; como ebrios en torno de un tonel de vino, estaban tendidos por el agotamiento, alrededor de los restos del buey.

Precisamente en esa ocasión me pareció ver al emperador en persona asomado por una de las ventanas del palacio; casi nunca sale a las habitaciones exteriores y vive siempre en el jardín más interior, pero esa vez lo vi, o por lo menos me pareció verlo, ante una de las ventanas, contemplando cabizbajo lo que ocurría frente a su palacio.

-¿En qué terminará esto? -nos preguntamos todos-. ¿Hasta cuándo soportaremos esta carga y este tormento? El palacio imperial ha traído a los nómadas, pero no sabe cómo hacer para repelerlos. El portal permanece cerrado; los guardias, que antes solían entrar y salir marchando festivamente, ahora están siempre encerrados detrás de las rejas de las ventanas. La salvación de la patria sólo depende de nosotros, artesanos y comerciantes; pero no estamos preparados para semejante empresa; tampoco nos hemos jactado nunca de ser capaces de cumplirla. Hay cierta confusión, y esa confusión será nuestra ruina.

EL ZOPILOTE

Un zopilote estaba mordisqueándome los pies. Ya había despedazado mis botas y calcetas, y ahora ya estaba mordiendo mis propios pies. Una y otra vez les daba un mordisco, luego me rondaba varias veces, sin cesar, para después volver a continuar con su trabajo. Un caballero, de repente, pasó, echó un vistazo, y luego me preguntó por qué sufría al zopilote.

-Estoy perdido -le dije-. Cuando vino y comenzó a atacarme, yo por supuesto traté de hacer que se fuera, hasta traté de estrangularlo, pero estos animales son muy fuertes... estuvo a punto de echarse a mi cara, mas preferí sacrificar mis pies. Ahora están casi deshechos.

-¡Vete tú a saber, dejándote torturar de esta manera! -me dijo el caballero-. Un tiro, y te echas al zopilote.

-¿En serio? -dije-. ¿Y usted me haría el favor?

-Con gusto -dijo el caballero- sólo tengo que ir a casa por mi pistola. ¿Podría usted esperar otra media hora?

-Quién sabe -le dije, y me estuve por un momento, tieso de dolor. Entonces le dije-: Sin embargo, vaya a ver si puede... por favor.

-Muy bien -dijo el caballero- trataré de hacerlo lo más pronto que pueda.

Durante la conversación, el zopilote había estado tranquilamente escuchando, girando su ojo lentamente entre mí y el caballero. Ahora me había dado cuenta que había estado entendiéndolo todo; alzó ala, se hizo hacia atrás, para agarrar vuelo, y luego, como un jabalinista, lanzó su pico por mi boca, muy dentro de mí. Cayendo hacia atrás, me alivió el sentirle ahogarse irremediablemente en mi sangre, la cual estaba llenando cada uno de mis huecos, inundando cada una de mis costas.

LA PARTIDA

Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes. Así que fui al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó:

-¿Adónde va el patrón?

-No lo sé -le dije- simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí, nada más, es la única manera en que puedo alcanzar mi meta.

-¿Así que usted conoce su meta? -preguntó.

-Sí -repliqué- te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta.

LA VERDAD SOBRE SANCHO PANZA

Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró, con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros, en horas del atardecer y de la noche, apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales empero, por falta de un objeto predeterminado, y que precisamente hubiese debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin.

LAS PREOCUPACIONES DE UN PADRE DE FAMILIA

Algunos dicen que la palabra «odradek» precede del esloveno, y sobre esta base tratan de establecer su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre de ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea correcto, sobre todo porque no ayudan a determinar el sentido de esa palabra.

Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera porque existe realmente un ser llamado Odradek. A primera vista tiene el aspecto de un carrete de hilo en forma de estrella plana. Parece cubierto de hilo, pero más bien se trata de pedazos de hilo, de los tipos y colores más diversos, anudados o apelmazados entre sí. Pero no es únicamente un carrete de hilo, pues de su centro emerge un pequeño palito, al que está fijado otro, en ángulo recto. Con ayuda de este último, por un lado, y con una especie de prolongación que tiene uno de los radios, por el otro, el conjunto puede sostenerse como sobre dos patas.

Uno siente la tentación de creer que esta criatura tuvo, tiempo atrás, una figura más razonable y que ahora está rota. Pero éste no parece ser el caso; al menos, no encuentro ningún indicio de ello; en ninguna parte se ven huellas de añadidos o de puntas de rotura que pudieran darnos una pista en ese sentido; aunque el conjunto es absurdo, parece completo en sí. Y no es posible dar más detalles, porque Odradek es muy movedizo y no se deja atrapar.

Habita alternativamente bajo la techumbre, en escalera, en los pasillos y en el zaguán. A veces no se deja ver durante varios meses, como si se hubiese ido a otras casas, pero siempre vuelve a la nuestra. A veces, cuando uno sale por la puerta y lo descubre arrimado a la baranda, al pie de la escalera, entran ganas de hablar con él. No se le hacen preguntas difíciles, desde luego, porque, como es tan pequeño, uno lo trata como si fuera un niño.

-¿Cómo te llamas? -le pregunto.

-Odradek -me contesta.

-¿Y dónde vives?

-Domicilio indeterminado -dice y se ríe. Es una risa como la que se podría producir si no se tuvieran pulmones. Suena como el crujido de hojas secas, y con ella suele concluir la conversación. A veces ni siquiera contesta y permanece tan callado como la madera de la que parece hecho.

En vano me pregunto qué será de él. ¿Acaso puede morir? Todo lo que muere debe haber tenido alguna razón be ser, alguna clase de actividad que lo ha desgastado. Y éste no es el caso de Odradek. ¿Acaso rodará algún día por la escalera, arrastrando unos hilos ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? No parece que haga mal a nadie; pero casi me resulta dolorosa la idea de que me pueda sobrevivir.

¡RENUNCIA!

Era muy temprano por la mañana, las calles estaban limpias y vacías, yo iba a la estación. Al verificar la hora de mi reloj con la del reloj de una torre, vi que era mucho más tarde de lo que yo creía, tenía que darme mucha prisa; el sobresalto que produjo este descubrimiento me hizo perder la tranquilidad, no me orientaba todavía muy bien en aquella ciudad. Felizmente había un policía en las cercanías, fui hacia él y le pregunté, sin aliento, cuál era el camino. Sonrió y dijo:

-¿Por mí quieres conocer el camino?

-Sí –dije-, ya que no puedo hallarlo por mí mismo.

-Renuncia, renuncia -dijo, y se volvió con gran ímpetu, como las gentes que quieren quedarse a solas con su risa.

UN ARTISTA DEL TRAPECIO

Un artista del trapecio -como se sabe, este arte que se practica en lo alto de las cúpulas de los grandes circos es uno de los más difíciles entre todos los asequibles al hombre- había organizado su vida de tal manera -primero por afán profesional de perfección, después por costumbre que se había hecho tiránica- que, mientras trabajaba en la misma empresa, permanecía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades -por otra parte muy pequeñas- eran satisfechas por criados que se relevaban a intervalos y vigilaban debajo. Todo lo que arriba se necesitaba lo subían y bajaban en cestillos construidos para el caso.

De esta manera de vivir no se deducían para el trapecista dificultades con el resto del mundo. Sólo resultaba un poco molesto durante los demás números del programa, porque como no se podía ocultar que se había quedado allá arriba, aunque permanecía quieto, siempre alguna mirada del público se desviaba hacia él. Pero los directores se lo perdonaban, porque era un artista extraordinario, insustituible. Además era sabido que no vivía así por capricho y que sólo de aquella manera podía estar siempre entrenado y conservar la extrema perfección de su arte.

Además, allá arriba se estaba muy bien. Cuando, en los días cálidos del verano, se abrían las ventanas laterales que corrían alrededor de la cúpula y el sol y el aire irrumpían en el ámbito crepuscular del circo, era hasta bello. Su trato humano estaba muy limitado, naturalmente. Alguna vez trepaba por la cuerda de ascensión algún colega de turné, se sentaba a su lado en el trapecio, apoyado uno en la cuerda de la derecha, otro en la de la izquierda, y charlaban largamente. O bien los obreros que reparaban la techumbre cambiaban con él algunas palabras por una de las claraboyas o el electricista que comprobaba las conducciones de luz, en la galería más alta, le gritaba alguna palabra respetuosa, si bien poco comprensible.

A no ser entonces, estaba siempre solitario. Alguna vez un empleado que erraba cansadamente a las horas de la siesta por el circo vacío, elevaba su mirada a la casi atrayente altura, donde el trapecista descansaba o se ejercitaba en su arte sin saber que era observado.

Así hubiera podido vivir tranquilo el artista del trapecio a no ser por los inevitables viajes de lugar en lugar, que lo molestaban en sumo grado. Cierto es que el empresario cuidaba de que este sufrimiento no se prolongara innecesariamente. El trapecista salía para la estación en un automóvil de carreras que corría, a la madrugada, por las calles desiertas, con la velocidad máxima; demasiado lenta, sin embargo, para su nostalgia del trapecio.

En el tren, estaba dispuesto un departamento para él solo, en donde encontraba, arriba, en la redecilla de los equipajes, una sustitución mezquina -pero en algún modo equivalente- de su manera de vivir.

En el sitio de destino ya estaba enarbolado el trapecio mucho antes de su llegada, cuando todavía no se habían cerrado las tablas ni colocado las puertas. Pero para el empresario era el instante más placentero aquel en que el trapecista apoyaba el pie en la cuerda de subida y en un santiamén se encaramaba de nuevo sobre su trapecio. A pesar de todas estas precauciones, los viajes perturbaban gravemente los nervios del trapecista, de modo que, por muy afortunados que fueran económicamente para el empresario, siempre le resultaban penosos.

Una vez que viajaban, el artista en la redecilla como soñando, y el empresario recostado en el rincón de la ventana, leyendo un libro, el hombre del trapecio le apostrofó suavemente. Y le dijo, mordiéndose los labios, que en lo sucesivo necesitaba para su vivir, no un trapecio, como hasta entonces, sino dos, dos trapecios, uno frente a otro.

El empresario accedió en seguida. Pero el trapecista, como si quisiera mostrar que la aceptación del empresario no tenía más importancia que su oposición, añadió que nunca más, en ninguna ocasión, trabajaría únicamente sobre un trapecio. Parecía horrorizarse ante la idea de que pudiera acontecerle alguna vez. El empresario, deteniéndose y observando a su artista, declaró nuevamente su absoluta conformidad. Dos trapecios son mejor que uno solo. Además, los nuevos trapecios serían más variados y vistosos.

Pero el artista se echó a llorar de pronto. El empresario, profundamente conmovido, se levantó de un salto y le preguntó qué le ocurría, y como no recibiera ninguna respuesta, se subió al asiento, lo acarició y abrazó y estrechó su rostro contra el suyo, hasta sentir las lágrimas en su piel. Después de muchas preguntas y palabras cariñosas, el trapecista exclamó, sollozando:

-Sólo con una barra en las manos, ¡cómo podría yo vivir!

Entonces, ya fue muy fácil al empresario consolarlo. Le prometió que en la primera estación, en la primera parada y fonda, telegrafiaría para que instalasen el segundo trapecio, y se reprochó a sí mismo duramente la crueldad de haber dejado al artista trabajar tanto tiempo en un solo trapecio. En fin, le dio las gracias por haberle hecho observar al cabo aquella omisión imperdonable. De esta suerte, pudo el empresario tranquilizar al artista y volverse a su rincón.

En cambio, él no estaba tranquilo; con grave preocupación espiaba, a hurtadillas, por encima del libro, al trapecista. Si semejantes pensamientos habían empezado a atormentarlo, ¿podrían ya cesar por completo? ¿No seguirían aumentando día por día? ¿No amenazarían su existencia? Y el empresario, alarmado, creyó ver en aquel sueño, aparentemente tranquilo, en que habían terminado los lloros, comenzar a dibujarse la primera arruga en la lisa frente infantil del artista del trapecio.

UN GOLPE A LA PUERTA DEL CORTIJO

Fue un caluroso día de verano. Mi hermana y yo pasábamos frente a la puerta de un cortijo que estaba en el camino de regreso a casa. No sé si golpeó esa puerta por travesura o distracción. no sé si tan solo amenazó con el puño sin llegar a tocarla siquiera. Cien metros mas adelante, junto al camino real que giraba a la izquierda, empezaba el pueblo. No lo conocíamos, pero al cruzar frente a la casa que estaba inmediatamente después de la primera, salieron de ahí unos hombres haciéndonos unas señas amables o de advertencia; estaban asustados, encogidos de miedo. Señalaban hacia el cortijo y nos hacían recordar el golpe contra la puerta. Los dueños nos denunciarían e inmediatamente comenzaría el sumario. Yo permanecía calmo, tranquilizaba a mi hermana. Posiblemente ni siquiera había tocado, y si en realidad lo había hecho, nadie podría acusarla por eso. Intenté hacer entender esto a las personas que nos rodeaban; me escuchaban pero absteniéndose de emitir juicio alguno. Después dijeron que no sólo mi hermana sino también yo sería acusado. Yo asentía sonriente con la cabeza. Todos volvíamos nuestra vista atrás, hacia el cortijo., tan atentamente como si se tratara de una lejana cortina de humo tras la cual fuera a aparecer un incendio. Lo que pronto vimos, en realidad, fue a unos jinetes que entraron por el portón del cortijo. Una polvareda, al levantarse, lo cubrió todo; sólo brillaban las puntas de las enormes lanzas. Apenas la tropa había desaparecido en el patio, cuando debió, al parecer, hacer dar vuelta a sus corceles, pues volvió a salir en dirección nuestra. Aparté a mi hermana de un empellón, yo me encargaría de poner todo en orden. Ella no quiso dejarme solo. Le expliqué que para que se viera mejor vestida ante los señores debía, al menos, cambiarse de ropas. Por fin me hizo caso e inició el largo camino a casa. Ya estaban los jinetes junto a nosotros y casi al tiempo de apearse preguntaron por mi hermana.

-No está aquí de momento -fue la temerosa respuesta- pero vendrá mas tarde.

La contestación se recibió con indiferencia. Parecía que, ante todo, lo importante era haberme hallado. Destacaban, de entre ellos, el juez, un hombre joven y vivaz, y su silencioso ayudante llamado Assmann. Me invitaron a pasar a la taberna campesina. Lentamente, balanceando la cabeza, jugando con los tiradores, comencé a caminar bajo las miradas severas de los señores. Aún creía que una sola palabra sería suficiente para que yo, que vivía en la ciudad, fuese liberado, incluso con honores, en ese pueblo campesino. Pero luego de atravesar el umbral de la puerta, pude escuchar al juez que se acercó a recibirme:

-Este hombre me da lástima.

Sin duda alguna, no se refería con esto a mi estado actual sino a lo que me esperaba en el futuro. La habitación se parecía más a la celda de una prisión que a una taberna rural. De las grandes losas de la pared, oscura y sin adornos, pendía, en alguna parte, una argolla de hierro, y en el centro de la habitación algo que era medio catre y medio mesa de operaciones.

¿Podría yo respirar otros aires que los de una cárcel?. He aquí el gran dilema. O, mejor dicho, lo que sería el gran dilema, si yo tuviera alguna perspectiva de ser dejado en libertad.

UN MENSAJE IMPERIAL

El Emperador, tal va una parábola, te ha mandado, humilde sujeto, que eres la insignificante sombra arrinconándose en la más recóndita distancia del sol imperial, un mensaje: el Emperador desde su lecho de muerte te ha mandado un mensaje para ti únicamente. Ha comandado al mensajero a arrodillarse junto a la cama, y ha susurrado el mensaje; ha puesto tanta importancia al mensaje, que ha ordenado al mensajero se lo repita en el oído. Luego, con un movimiento de cabeza, ha confirmado que está correcto. Sí, ante los congregados espectadores de su muerte -toda pared obstructora ha sido tumbada, y en las espaciosas y colosalmente altas escaleras están en un círculo los grandes príncipes del Imperio- ante todos ellos él ha mandado su mensaje. El mensajero inmediatamente embarca en su viaje; es un poderoso, infatigable hombre; ahora empujando con su brazo diestro, ahora con el siniestro, taja un camino al través de la multitud; si encuentra resistencia, apunta a su pecho, donde el símbolo del sol repica de luz; al contrario de otro hombre cualquiera, su camino así se le facilita. Mas las multitudes son tan vastas; sus números no tienen fin. Si tan sólo pudiera alcanzar los amplios campos, cuán rápido él volaría, y pronto, sin duda alguna, escucharías el bienvenido martilleo de sus puños en tu puerta.

Pero, en vez, cómo vanamente gasta sus fuerzas; aún todavía traza su camino tras las cámaras del profundo interior del palacio; nunca llegará al final de ellas; y si lo lograra, nada se lograría en ello; él debe, tras aquello, luchar durante su camino hacia abajo por las escaleras; y si lo lograra, nada se lograría en ello; todavía tiene que cruzar las cortes; y tras las cortes, el segundo palacio externo; y una vez más, más escaleras y cortes; y de nuevo otro palacio; y así por miles de años; y por si al fin llegara a lanzarse afuera, tras la última puerta del último palacio -pero nunca, nunca podría llegar eso a suceder-, la capital imperial, centro del mundo, caería ante él, apretada a explotar con sus propios sedimentos. Nadie podría luchar y salir de ahí, ni siquiera con el mensaje de un hombre muerto. Mas te sientas tras la ventana, al caer la noche, y te lo imaginas, en sueños.

UNA CONFUSIÓN COTIDIANA

Un incidente cotidiano, del que resulta una confusión cotidiana. A tiene que cerrar un negocio con B en H. Se traslada a H para una entrevista preliminar, pone diez minutos en ir y diez en volver, y se jacta en su casa de esa velocidad. Al otro día vuelve a H, esta vez para cerrar el negocio. Como probablemente eso le exigirá muchas horas, A sale muy temprano. Aunque las circunstancias (al menos en opinión de A) son precisamente las de la víspera, tarda diez horas esta vez en llegar a H. Llega al atardecer, rendido. Le comunican que B, inquieto por su demora, ha partido hace poco para el pueblo de A y que deben haberse cruzado en el camino. Le aconsejan que espere. A, sin embargo, impaciente por el negocio, se va inmediatamente y vuelve a su casa.

Esta vez, sin poner mayor atención, hace el viaje en un momento. En su casa le dicen que B llegó muy temprano, inmediatamente después de la salida de A, y que hasta se cruzó con A en el umbral y quiso recordarle el negocio, pero que A le respondió que no tenía tiempo y que debía salir en seguida.

A pesar de esa incomprensible conducta, B entró en la casa a esperar su vuelta. Y ya había preguntado muchas veces si no había regresado aún, pero seguía esperándolo siempre en el cuarto de A. Feliz de hablar con B y de explicarle todo lo sucedido, A corre escaleras arriba. Casi al llegar tropieza, se tuerce un tendón y a punto de perder el sentido, incapaz de gritar, gimiendo en la oscuridad, oye a B -tal vez muy lejos ya, tal vez a su lado- que baja la escalera furioso y que se pierde para siempre.

UNA PEQUEÑA FÁBULA

¡Ay! -dijo el ratón-. El mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que le tenía miedo. Corría y corría y por cierto que me alegraba ver esos muros, a diestra y siniestra, en la distancia. Pero esas paredes se estrechan tan rápido que me encuentro en el último cuarto y ahí en el rincón está la trampa sobre la cual debo pasar.

-Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo -dijo el gato... y se lo comió.

LA EXCURSIÓN A LA MONTAÑA

"No sé", grité sin eco, realmente no lo sé. Si no viene nadie es que precisamente viene "nadie". No le he hecho nada malo a nadie, , nadie me ha hecho a mí nada malo, sin embargo nadie me quiere ayudar. Absolutamente nadie. Pero tampoco es así. Sólo que nadie me ayuda, si no "nadie" sería muy hermoso. Me gustaría, por qué no, hacer una excursión en compañía de un puro nadie. Naturalmente a la montaña, ¿adónde si no? ¡Cómo se aprietan uno al lado del otro, esos nadie, todos esos brazos estirados y colgantes, todos esos pies, separados por pasos diminutos! Se entiende que todos visten frac. Nosotros vamos así, el viento atraviesa los espacios que nosotros y nuestros miembros dejan abiertos. ¡Las gargantas se tornan libres en la montaña! Es un milagro que no cantemos.

LA DESVENTURA DEL SOLTERO

Parece tan grave quedarse soltero, y, de viejo, guardando a duras penas la dignidad, pedir acogida cuando se quiere pasar una velada con gente, estar enfermo y, desde el rincón de la propia cama, contemplar semana tras semana la habitación vacía, despedirse siempre ante el portal de la casa, no subir nunca la escalera junto a la propia mujer, tener en la habitación tan solo puertas laterales que comunican con habitaciones ajenas, llevarse la cena a casa en una mano, tener que admirar hijos ajenos sin que a uno le permitan repetir una y otra vez: <<Yo no tengo>>, componerse un aspecto y comportamiento calcados sobre uno o dos solteros de nuestros recuerdos de juventud.

Y así será, solo que, en realidad, hoy y en adelante será uno mismo quien esté ahí, con un cuerpo y una cabeza de verdad, y, por tanto, también una frente para golpeársela con la mano.

LA NEGATIVA

Si me encuentro a una muchachita bonita y le pido: "Sé buena, ven conmigo", y pasa de largo sin decir una palabra, su actitud significa:

"Tú no eres un duque con apellido rimbombante; ningún americano atlético con la estatura de un indio, con ojos horizontales y contemplativos, con una piel acariciada por el aire de las praderas y de los ríos que fluyen por ellas. No has viajado a los Grandes Lagos, ni los has surcado, aunque no sé ni dónde se encuentran. Así que dime, por qué yo, una muchacha bonita, tendría que ir contigo".

"Olvidas que no te llevan en automóvil por la calle, balanceándote con sus sacudidas; no veo ir detrás de ti a los señores pertenecientes a tu séquito, embutidos en sus trajes y murmurándote piropos. Tus pechos quedan bien comprimidos por el corsé, pero tus muslos y caderas se resarcen por esa sobriedad. Llevas un vestido de tafetán con pliegues, como el que nos alegró tanto a todos el pasado otoño y, sin embargo, con ese peligro mortal en el cuerpo, sólo te ríes de vez en cuando".

Sí, los dos tenemos razón y, para no ser conscientes de ello de un modo irrefutable, preferimos irnos solos a casa, ¿verdad?

LOS TRANSEÚNTES

Cuando alguien sale a pasear por la noche, y un hombre, ya visible desde lejos -pues la calle se empina ante nosotros y hay luna llena-, viene a nuestro encuentro, no lo agarraremos violentamente, aunque sea débil y desarrapado, ni siquiera en el caso de que alguien corra detrás de él y grite, sino que lo dejaremos pasar de largo.

Pues es de noche, y no podemos evitar que la calle se empine ante nosotros con luna llena; además, tal vez esos dos han organizado la persecución para divertirse, o a lo mejor persiguen los dos a un tercero, tal vez persiguen al primero, que es inocente, tal vez el segundo lo asesinará y seríamos cómplices del crimen. A lo mejor no saben nada el uno del otro, y cada uno corre hacia su cama, a lo mejor son sonámbulos, quizás el primero lleva un arma.

Y, finalmente, ¿no podemos estar cansados, no hemos bebido mucho vino? Nos alegramos de que ya tampoco veamos el segundo.

PARA MEDITACIÓN DE LOS JINETES

Nada, si se piensa con detenimiento, puede inducirnos a querer ser los primeros en una carrera.

La gloria de ser reconocido como el mejor jinete de un país alegra demasiado cuando la orquesta comienza a tocar como para que al día siguiente pueda evitarse el remordimiento.

La envidia del contrincante, de gente más astuta e influyente, nos aflige al atravesar las estrechas barreras hacia aquella planicie que pronto quedará vacía ante nosotros, si no es por la presencia de algunos jinetes aventajados que, diminutos en la distancia, cabalgan hacia la línea del horizonte.

Muchos de nuestros amigos, ansiosos por recoger las ganancias, gritan "hurras" hacia nosotros por encima de los hombros y desde la alejada ventanilla de cobros; los mejores amigos, sin embargo, no han apostado por nuestro caballo, pues temen que si pierden podrían enfadarse con nosotros, pero como nuestro caballo ha sido el primero y ellos no han ganado nada, se dan la vuelta cuando pasamos y prefieren mirar hacia las tribunas.

Los contrincantes, detrás, bien sujetos sobre la silla de montar, intentan comprender la desgracia que les ha caído, así como la injusticia que, de algún modo, se ha cometido con ellos. Adoptan una expresión de frescura, como si fuera a comenzar otra carrera, y una expresión seria después de ese juego de niños.

A muchas damas el ganador les parece ridículo porque se ufana, y, sin embargo, no sabe qué hacer con el continuo apretar de manos, con los saludos, las reverencias, las salutaciones y los saludos a la lejanía, mientras que los vencidos tienen la boca cerrada y dan palmadas en el cuello de los caballos, la mayoría de los cuales relinchan.

Finalmente, el cielo se pone turbio y comienza a llover.

EL TIMADOR DESENMASCARADO

Finalmente a eso de las diez de la noche, llegué‚ ante la casa señorial a la que había sido invitado, acompañado por un hombre al que había conocido previamente de un modo pasajero, y que se había unido a mí de improviso, callejeando a mi lado durante dos horas.

-Bien- dije, y di una palmada como signo de absoluta necesidad de despedirme. Durante el camino había realizado toda una serie de intentos, aunque no tan específicos como éste. Ya estaba bastante cansado.

-¿Sube usted ahora mismo?- pregunté. Y oi un ruido extraño procedente de su boca, como de dientes que rechinan.

-Sí.

Yo estaba invitado, se lo acababa de decir. Pero estaba invitado a entrar, no a permanecer frente a la puerta y mirar por encima de las orejas de mi acompañante. Y para colmo ahora permanecía mudo a su lado, como si nos hubiéramos decidido a quedarnos largo tiempo en aquel sitio. Las casas de alrededor tomaban parte, por añadidura, en nuestro silencio, así como la oscuridad por encima de ellas hasta las estrellas; además de las pisadas de paseantes invisibles, cuyo camino no tenía ganas de adivinar, y el viento, que una y otra vez soplaba contra la acera de enfrente; también un gramófono, que sonaba frente a la ventana cerrada de una habitación cualquiera. Todos se dejaban oír a través del silencio, como si éste fuera de su propiedad desde siempre y para siempre.

Y mi acompañante se sumó en su nombre y, después de una sonrisa, también en el mío, extendió el brazo derecho a lo largo del muro y apoyó su rostro en él, cerrando los ojos.